На научно-популярном ресурсе ЭЛЕМЕНТЫ вышла отличная статья известного ученого Александра Маркова (Доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института РАН, профессор РЭШ, заведующий кафедрой биологической эволюции Биологического факультета МГУ. Автор более 130 научных публикаций по зоологии, палеонтологии, теории эволюции, исторической динамике биоразнообразия и другим направлениям эволюционной биологии. Медаль РАН по биологии. Премия X. Раусинга (1998 год). Внёс заметный вклад в развитие общей теории биологической макроэволюции и в математическое моделированиемакроэволюционных процессов.) о новом исследовании, подтверждающем гипотезу о широком распространении так называемой "охотой выносливости".

Эта гипотеза широко обсуждается со времен ее появления с аргументами pros and cons.

И вот новая работа в аргументами pros.

_____

По сравнению с другими адаптированными к бегу млекопитающими люди — плохие спринтеры, но на удивление хорошие стайеры. Этому способствуют уникальные анатомические особенности Homo, такие как обилие эккринных потовых желез и повышенная доля «медленных» мышечных волокон в мышцах ног. Согласно одной из гипотез, эти черты развились как адаптация к «охоте выносливостью», когда неторопливо бегущий охотник часами или сутками упорно преследовал быстроногую добычу, доводя ее до полного изнеможения. Противники гипотезы ссылались на энергетическую неэффективность такой охоты и на то, что у современных охотников-собирателей она встречается крайне редко. Однако анализ этнографических данных, проведенный антропологами из США и Канады, показал, что вплоть до первой половины XX века охота выносливостью широко использовалась охотниками-собирателями на всех континентах, причем не только в жарких районах, но и в прохладных, и не только на открытых пространствах, но и в лесистой местности. Аккуратный пересчет энергетического баланса показал, что такая охота в определенных условиях может быть эффективным способом добычи калорий.

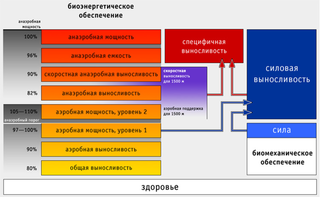

В беге на короткие дистанции люди сильно уступают многим млекопитающим. Лучшие человеческие бегуны могут бежать со скоростью порядка 10 м/с в течение 20 секунд. Для сравнения, газель Томсона разгоняется до 26,5 м/с, а гепард — до 29 м/с, причем такой темп может поддерживаться несколько минут. Однако в беге на длинные дистанции тренированные человеческие атлеты показывают результаты, которым позавидовало бы большинство зверей.

Мы хорошо адаптированы к длительному бегу анатомически и физиологически. В частности, в мышцах ног и тазового пояса у людей, по сравнению с другими млекопитающими, повышен процент «медленных» мышечных волокон, которые сокращаются относительно слабо и медленно, но зато долго не устают. Кроме того, у людей рекордное количество эккринных потовых желез, выделяющих при необходимости большое количество жидкого, водянистого пота. Это защищает нас от перегрева при длительных физических нагрузках, чему способствует отсутствие шерсти, благодаря которому испарение пота лучше охлаждает кожу.

Многим млекопитающим, не умеющим так потеть, как мы, приходится усиленно дышать, чтобы избавиться от избыточного тепла. По-видимому, это не очень удачное инженерное решение, потому что функции охлаждения и дыхания оказываются сцеплены, и к тому же ритм дыхания у четвероногих бегунов обычно определяется ритмом бега. Это накладывает серьезные ограничения на выбор скорости: как правило, у четвероногих есть оптимальный темп бега, при котором энергетические затраты на километр минимальны. При любом отклонении от оптимума бег становится намного затратнее. Люди в этом отношении спроектированы получше: потение не привязано к дыханию, а ритм дыхания при беге на двух ногах не так жестко ограничивается аллюром (не обязательно делать ровно один вдох при каждом шаге).

На основе этих фактов некоторые антропологи давно предполагали, что в эволюции человека важную роль сыграла адаптация к бегу на длинные дистанции под палящим солнцем. Возможно, нашим предкам пришлось освоить такой бег, чтобы эффективно конкурировать с сильными и хорошо вооруженными падальщиками и хищниками в плейстоценовой африканской саванне.

Есть предположение, что наши предки с давних пор (возможно, еще со времен Homo erectus) практиковали так называемую «охоту выносливостью» (другие названия: охота настойчивостью, охота на измождение, persistence hunting, endurance hunting). Этот удивительный (с точки зрения горожанина) способ добычи пропитания до сих пор используется некоторыми охотниками-собирателями. Из них наиболее известны сан (см. Бушмены) из пустыни Калахари (рис. 1; см. также фильм Дэвида Аттенборо).

Гипотеза о важной роли охоты выносливостью в эволюции человека была подробно обоснована в статье Эрика Тринкауса (Erik Trinkaus) с коллегами в 1984 году (D. Carrier et al., 1984. The Energetic Paradox of Human Running and Hominid Evolution). Некоторые аргументы, приведенные в статье, были впоследствии опровергнуты. Например, авторы полагали, что люди не имеют выраженной оптимальной скорости бега (благодаря отсутствию жесткой связи между скоростью, охлаждением и дыханием) и поэтому могут выбрать темп, при котором добыча будет уставать быстрее всего. Впоследствии было показано, что у человеческих бегунов все же есть оптимум скорости, хотя и менее четко выраженный, чем у большинства четвероногих. К тому же преследуемая добыча обычно не бежит с постоянной скоростью, а чередует спринтерские рывки с остановками в попытках отдохнуть (см. ниже).

Против идеи об адаптации древних людей к охоте выносливостью выдвигались два серьезных возражения. Во-первых, такая охота должна быть энергетически крайне невыгодна: огромные энергетические затраты охотника просто не окупятся добытым мясом, особенно если учесть, что не всякая охота бывает удачной, а добычу, убитую далеко от дома, нужно еще дотащить до стоянки, где ждут голодные соплеменники. Во-вторых, говорили оппоненты, охота выносливостью практикуется лишь единичными сообществами современных охотников-собирателей. Это большая редкость и экзотика, так почему мы должны думать, что в прошлом она была обычной практикой?

В статье, опубликованной 13 мая в журнале Nature Human Behaviour, антропологи Эжен Морэн (Eugène Morin) и Брюс Уинтерхальдер (Bruce Winterhalder) дали развернутые ответы на эти возражения. Их исследование состояло из двух частей. Сначала они уточнили оценки энергетического баланса разных способов охоты, используя современные данные по энергетическим затратам при ходьбе и беге с разной скоростью. Получилось, что в широком диапазоне входных параметров (таких как средняя скорость ходьбы или бега охотника, размер и калорийность добычи, продолжительность преследования, процент удачных охот) охота выносливостью может быть вполне оправданным предприятием, особенно если добыча крупная. При этом бежать или чередовать ходьбу с пробежками выгоднее, чем пытаться загнать добычу шагом (что в принципе тоже возможно), потому что рост энергетических затрат при переходе с шага на бег с лихвой окупается сокращением времени преследования. Конечно, авторы отдают себе отчет в том, что подобные упражнения в математическом моделировании, как ни пытайся приблизить их к реальности, всё равно остаются слишком упрощенными и абстрактными, чтобы стать серьезным аргументом в научной дискуссии.

Более убедительна вторая часть исследования — этнографическая. Авторы провели тщательный поиск в интернете и в специализированных этнографических базах данных любых упоминаний длительного преследования охотниками добычи, причем не только на своих родных языках (французском и английском), но также на немецком, испанском и итальянском. Успех предприятия был обусловлен тем, что в последние годы активно идет процесс оцифровки и выкладывания в сеть всевозможных старых бумажных документов, содержащих ценные этнографические сведения.

В итоге авторам удалось собрать внушительную коллекцию сообщений об охоте выносливостью: в общей сложности 391 описание. Это на порядок превышает число описаний, находившихся ранее в поле зрения антропологов, занимающихся данной темой. Собранные данные охватывают период от XVI века (упоминания охоты выносливостью у коренных американцев нашлись даже в записках испанских конкистадоров) до современности. Вот несколько примеров найденных описаний (в дополнительных материалах к статье приведен полный список).

- Кучины, северо-запад Северной Америки, 1850-е годы. «Один старый индеец сказал мне: в давние дни мы охотились с луком и копьем. Наши молодые мужчины тогда были сильными. Мы охотились на лося, загоняя его на снегоступах, и мы могли бежать целый день, как волки. Сейчас молодежь стала ленивой и слабой. Они предпочитают охотиться на лося осенью, когда его легко убить. Они ездят на нартах, запряженных собаками, и боятся бежать целый день».

- Беотуки, Ньюфаундленд, 1822. «Охотничьи способности индейцев кажутся почти невероятными тем, кто их не наблюдал своими глазами. Некоторые индейцы в одиночку загоняют оленя. Если олень толстый, упорная погоня за ним имеет смысл, и только такого оленя можно загнать до изнеможения. Охотник начинает преследование рано утром и, следуя за ним без перерыва, еще до наступления ночи добывает оленя, не сделав ни единого выстрела. Олень сначала легко опережает своего преследователя, но, пробежав четыре или пять миль, останавливается, и охотник мало-помалу догоняет его; опять олень бежит, и опять его настигают; так повторяется снова и снова; олень ложится отдохнуть, но его снова спугивают. Таким образом, погоня продолжается до тех пор, пока бедный олень, отчаявшись ускользнуть от преследователя, ныряет в лужу или болото, чтобы спастись, и человек достигает своей цели».

- Коренные гавайцы (канака, см. Native Hawaiians), Гавайи, 1882. «Местный метод охоты на диких коз поистине уникален. Охотник на коз следует за стадом пешком. Когда он приближается, они скачут прочь по камням, оставляя преследователя далеко позади. Но вскоре они останавливаются, уставшие от своих усилий, а канака продолжает идти. Это становится вопросом выносливости: ровный неторопливый бег преследователя против судорожных усилий и остановок преследуемого. Канака всегда побеждает. За пару часов животные становятся слишком усталыми и растерянными, чтобы бежать дальше. Догнав первого отставшего, охотник ломает ему задние ноги о колено, и таким же образом поступает с остальным стадом. Возвращаясь по следу, он спокойно освежевывает животных».

- Эвенки, Сибирь, Россия, 1842–1845. «Тунгусский охотник идет по следу лося, преследует животное осторожно, медленно, но беспрестанно, не дает ему пастись, ночует, преследует его второй день, даже третий день, пока его жертва, наконец, не упадет ему в руки. Обычно это заканчивается успехом».

- Нуэр, Южный Судан, 1930–1936. «После первых дождей все здоровые мужчины покидают лагерь в поисках следов жирафа, и, если они находят животных, преследуют их до тех пор, пока они не выбьются из сил, не будут настигнуты и пронзены копьями. Нуэр иногда целыми днями гоняются за жирафами, и в их выносливость едва ли можно поверить, пока ее не увидишь, что особенно примечательно, если вспомнить, что в это время года они ослаблены голодом. Но в разгар сухого сезона охотиться на жирафов бесполезно, так как они слишком быстры на твердом грунте».

В большинстве случаев охота выносливостью идет по одному и тому же сценарию:

1) охотник встречает добычу, к которой невозможно подобраться достаточно близко, чтобы применить имеющееся оружие;

2) начинается преследование, и охотник сразу остается далеко позади;

3) жертва останавливается, пытаясь найти убежище или отдохнуть;

4) охотник продолжает бежать и вскоре настигает жертву; жертва снова бежит;

5) цикл повторяется многократно, причем с каждым разом расстояние, на которое жертва подпускает охотника, сокращается;

6) наконец охотник настигает жертву и убивает ее, нередко без сопротивления.

Анализ собранных данных позволил сделать несколько важных выводов, расширяющих и уточняющих имеющиеся представления об охоте выносливостью.

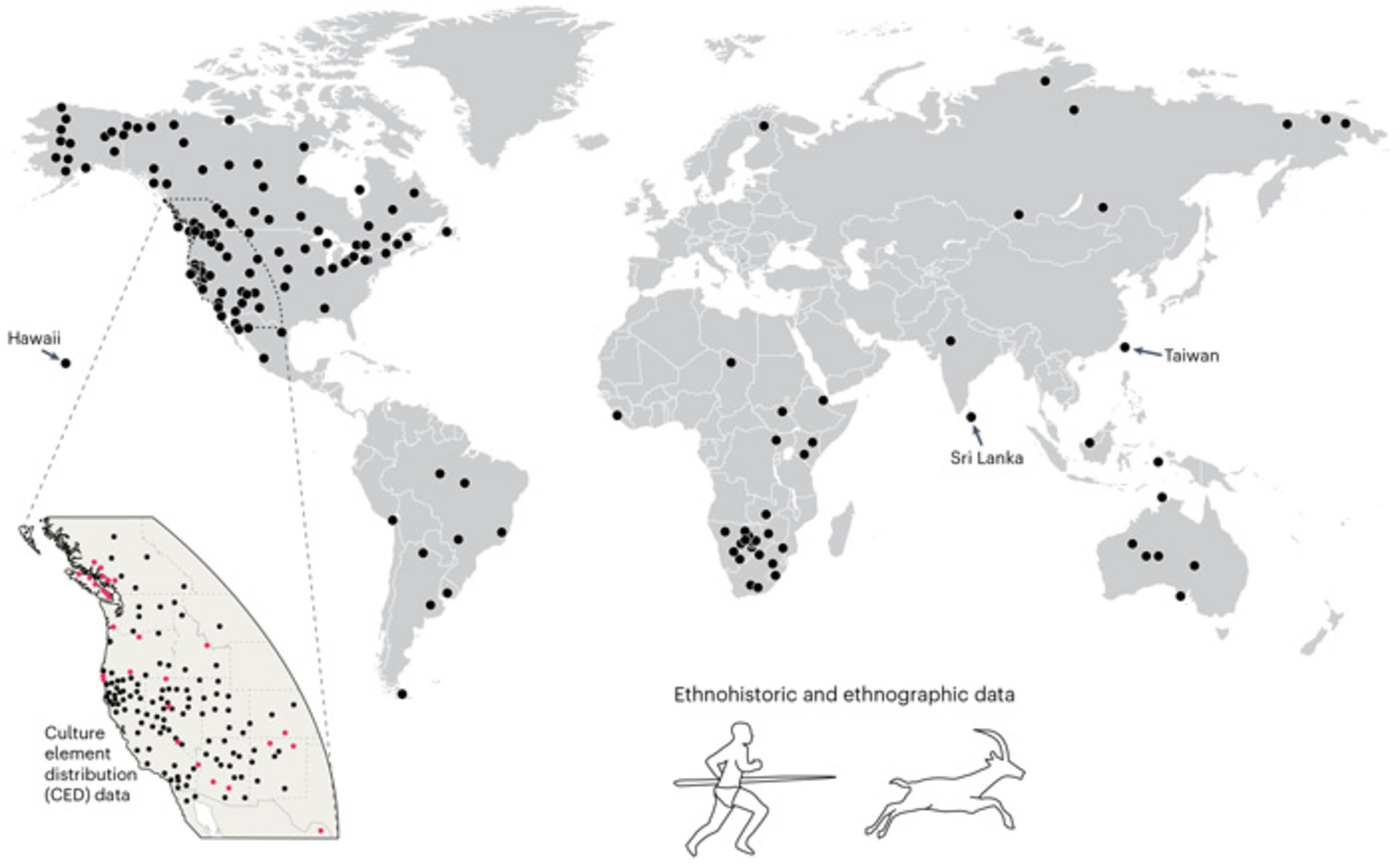

Во-первых, стало ясно, что вплоть до первой половины XX века этот способ охоты широко использовался охотниками-собирателями на всех обитаемых континентах (рис. 2). В последние 70–80 лет число его упоминаний резко снижается, и сегодня это уже почти исчезнувшая практика. Среди возможных причин отказа современных охотников-собирателей от охоты выносливостью — доступность огнестрельного оружия, снижение численности подходящей добычи, появление лошадей и других транспортных средств.

Собранные данные наверняка неполны, то есть реальное распространение охоты выносливостью было шире, чем показывает рис. 2. Это следует, в частности, из сравнения данных по районам с разной степенью этнографической изученности: чем лучше изучен регион, тем для большей доли обществ охотников-собирателей обнаруживаются упоминания охоты выносливостью. Недоизученность данного феномена отчасти связана с тем, что такую охоту обычно практиковали не круглый год, а лишь в определенные сезоны, а также с тем, что туземцы крайне неохотно брали европейских исследователей с собой, считая их слишком слабыми, неуклюжими и шумными. При этом во многих отчетах охота выносливостью характеризуется как обычное, часто практикуемуе занятие. То есть это вовсе не было экзотикой.

Типичными объектами охоты выносливостью были олени родов Odocoileus (154 упоминания) и Cervus (54), лоси (45), северные олени (35), вилороги (32), бизоны (16), медведи (14), канны (13), стенбоки (10), лошади и зебры (9), ориксы (7), толстороги (7), куду (5), жирафы (5), кенгуру (5), некрупные кошачьи (5) и даже гепарды (4), волки (3) и лисицы (3).

Собранные данные показывают, что охота выносливостью широко использовалась не только в жарких странах, но и в регионах с прохладным климатом (в 30% случаев добычу преследуют по снегу), и не только на открытых пространствах, но и в лесу (40% собранных свидетельств рассказывают об охоте в лесистой местности, включая тайгу и тропические дождевые леса).

Что касается непомерных энергетических затрат, то охотники, как выясняется, использовали множество хитрых приемов, чтобы свести их к минимуму. Например, для охоты выбирали определенные дни, когда добыче особенно трудно долго бежать. Северные охотники использовали глубокий снег или снег с настом, чтобы лось или олень быстрее выдохся, в то время как сам охотник пользовался техническими средствами вроде лыж или снегоступов. Африканские охотники на жирафов ждали, когда земля размокнет от дождя, а в сухую погоду даже не пытались загнать жирафа. Часто охотники специально выбирали животное, которое легче загнать: слабое, больное, измученное паразитами, старое, очень молодое, истощенное, ожиревшее или беременное.

Многие копытные имеют обыкновение бежать по дуге, о чем охотникам прекрасно известно. Охотники используют это знание, во-первых, чтобы сократить свой собственный путь, срезая описываемые жертвой дуги, во-вторых, чтобы в итоге убить жертву неподалеку от места начала погони. Это радикально упрощает последующую транспортировку добычи к месту проживания группы. Например, Кароха из народа сан (рис. 1) пробежал 25,1 км, чтобы загнать куду, и в итоге убил его всего в 1,5 км от места начала охоты. У куду, в отличие от Карохи, не было при себе GPS-трекера, но он наверняка пробежал большее расстояние, чем охотник. Нередко охотнику удается подогнать полуживое от усталости животное прямо к своему жилищу. Например, вот что сообщается об охотниках из народа оджибве (район Верхнего озера, США) в отчете 1860 года: «До того, как у туземцев появились лошади, скорость бега, должно быть, ценилась еще выше. Поскольку им приходилось охотиться на всю свою дичь пешком, то, что называется «загонять дичь», было вполне обычным делом; и даже сейчас они иногда это делают. Часто так поступают, например, с лосем, особенно зимой, когда этот зверь с трудом передвигается по снегу и проваливается, а индеец легко бежит на своих снегоступах. Местный охотник рассказал мне такую историю про охоту на лося. Он уже полдня бегал за лосем и несколько раз чуть не поймал его. Но, по его словам, он не хотел убивать его, чтобы не тащить домой. Поэтому он несколько раз садился на некотором расстоянии от измученного животного, давал ему время собраться с силами, а также восстанавливал собственное дыхание. Через несколько минут он снова начинал свою необычайную погоню и вел ее так, что животное подгонялось все ближе и ближе к его хижине. С наступлением темноты животное оказалось достаточно близко к его лагерю, поэтому он подошел, вытащил нож и убил его».

Таким образом, охота выносливостью до недавнего времени была широко распространенной практикой у охотников-собирателей по всему миру. Устойчивое мнение о ее крайней энергетической затратности и неэффективности, по-видимому, сильно преувеличено. Людям, изнеженным цивилизацией, включая даже бравых полевых этнографов, такая охота действительно кажется невероятно трудоемкой и неоправданной, но охотники-собиратели, очевидно, думали по-другому. Чтобы выжить, им приходилось поддерживать хорошую физическую форму. Этому способствовали обычаи, закрепленные в культуре, в том числе ритуализованные спортивные состязания, требовавшие большой выносливости. Выносливые бегуны и бегуньи пользовались особым уважением во многих обществах (в дополнительных материалах к статье авторы приводят этнографические данные, подтверждающие распространенность таких обычаев).

Полученные результаты хорошо согласуются с гипотезой о том, что охота выносливостью сыграла важную роль в антропогенезе. Зародившись, скорее всего, в Африке, эта практика затем распространилась по всему миру. Адаптируясь к своей культурной среде, люди тысячелетиями подвергались отбору на стайерские способности.

Источник: Eugène Morin, Bruce Winterhalder. Ethnography and ethnohistory support the efficiency of hunting through endurance running in humans // Nature Human Behaviour. 2024. DOI: 10.1038/s41562-024-01876-x.

Автор: Александр Марков

2 комментария

еле нашел ссылку на видео - не платить же на Амазоне https://archive.org/details/TheGreatDanceAHuntersStory2000

Вы уж извините, но все эти доисторические охотники-бегуны, не более чем притянутая за уши теория, ради теории. Наши предки, жили и охотились в ареале своего обитания и на "чужую полянку" не топтали. Именно в то время зародились основы охоты, когда. где и на кого охотиться. То, что о эта теория не больше, чем выдумка, сами ответьте на вопрос - если охотник убежал от своего "дома" на 10 км, то, как он будет тащить тушу эти 10 км. У него эту тушу просто отберут другие горе-охотники или набросится зверь.